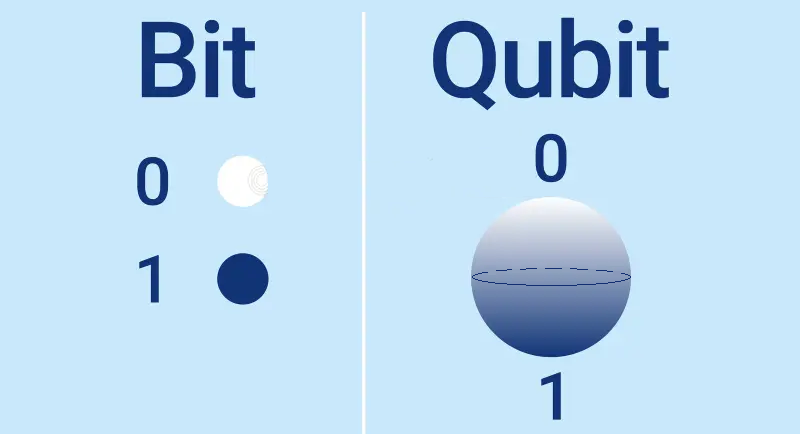

Il qubit, o bit quantistico, è l'unità basilare dell'informazione nell'informatica quantistica, analoga al bit (cifra binaria) dell'informatica classica. Sebbene entrambi servano a immagazzinare informazioni, il qubit si comporta in modo radicalmente diverso a causa delle proprietà quantistiche su cui si basa.

In un computer quantistico, particelle elementari come elettroni o fotoni (ma anche ioni) vengono utilizzate per rappresentare gli stati 0 e 1, tipicamente attraverso la loro carica o polarizzazione. Ciascuna di queste particelle è un qubit. Il suo comportamento, governato dalla meccanica quantistica, poggia su due principi fondamentali: la sovrapposizione e l'entanglement.

Per funzionare correttamente, un qubit deve essere posto in un ambiente rigidamente controllato e isolato da influenze esterne. Questo spesso significa sospenderlo in un campo magnetico, incorporarlo in circuiti specializzati e, in molti casi, raffreddare l'intero sistema a temperature prossime allo zero assoluto (-273 °C) per minimizzare i disturbi subatomici. I ricercatori stanno sperimentando diverse tecniche per creare questo ambiente ideale, come sospendere un elettrone in un campo elettromagnetico per controllarne lo stato di spin.

In un computer classico, un bit può essere solo 0 o 1. Un qubit, grazie alla sovrapposizione, può essere entrambi contemporaneamente.

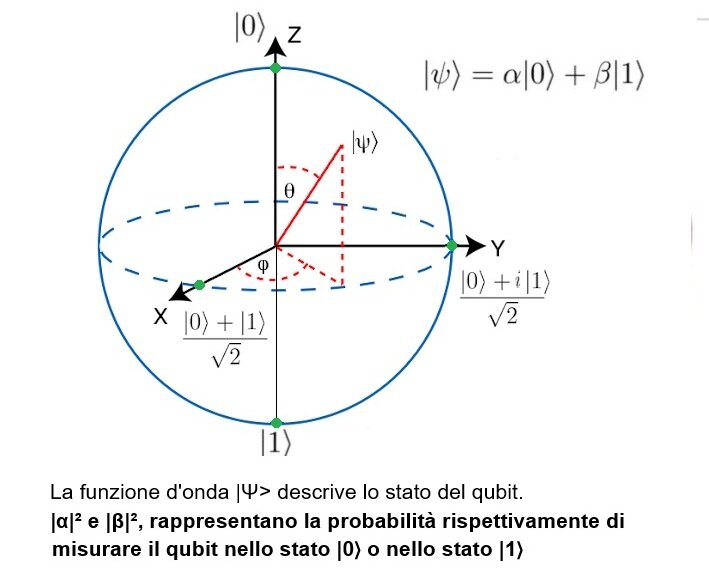

Questo stato particolare viene raggiunto manipolando la particella con impulsi di energia molto precisi. Ad esempio, per cambiare lo spin di un elettrone (da "su" a "giù" o viceversa) si usa un impulso di una precisa unità di energia. Se l'impulso è di mezza unità, la particella entra in uno stato di sovrapposizione: si comporta come se fosse sia nello spin-up che nello spin-down allo stesso momento. Più correttamente: esiste in uno stato quantico rappresentato dalla funzione |ψ> somma pesata di |0> e |1>, con coefficienti α e β (numeri complessi), e vi rimane finché non viene osservata e misurata.

Questa proprietà permette a un computer quantistico di esistere in molteplici stati simultaneamente. Il numero di stati possibili cresce in modo esponenziale all'aumentare del numero di qubit, secondo la formula 2^n (dove n è il numero di qubit). Per esempio, mentre un registro classico a 2 bit può memorizzare solo una delle quattro configurazioni possibili (00, 01, 10, 11) alla volta, un registro quantistico a 2 qubit può contenerle tutte e quattro contemporaneamente.

Per sfruttare appieno la potenza della sovrapposizione, i computer quantistici fanno affidamento su un altro fenomeno quantistico: l'entanglement. Quando due particelle sono generate o interagiscono in certi modi, rimangono connesse ("aggrovigliate") anche se separate da grandi distanze. Il loro comportamento è correlato istantaneamente: misurare lo stato di una particella entangled determina immediatamente lo stato dell'altra, che assumerà sempre il valore opposto.

Albert Einstein definì questo fenomeno "azione spettrale a distanza", e la sua causa profonda rimane un mistero della fisica, sebbene sia stata verificata sperimentalmente infinite volte. Nell'informatica quantistica, l'entanglement permette ai qubit di interagire istantaneamente, senza essere limitati dalla velocità della luce. Insieme alla sovrapposizione, questo consente di potenziare enormemente la potenza di calcolo, eseguendo operazioni in una frazione del tempo che impiegherebbe il più potente supercomputer classico.

La realizzazione pratica dei qubit, però, presenta sfide enormi. Si tratta di entità estremamente sensibili alle perturbazioni ambientali, che possono degradare la loro coerenza (la stabilità dello stato quantistico) e interrompere l'entanglement. Mantenere il controllo richiede una calibrazione precisa dell'hardware e un isolamento perfetto, spesso a temperature criogeniche.

Costruire sistemi quantistici scalabili significa anche gestire interazioni quantistiche complesse e garantire la correzione degli errori che si verificano. Ogni qubit deve rimanere entangled e isolato abbastanza a lungo da permettere l'esecuzione affidabile degli algoritmi, spingendo al limite le tecnologie attuali.

Esistono diverse piattaforme fisiche per implementare i qubit, ognuna con pro e contro:

Qubit superconduttori: Usano correnti elettriche in circuiti superconduttori. Sono tra i più sviluppati, ma richiedono temperature estremamente basse e sono difficili da scalare.

Qubit a ioni intrappolati: Ioni tenuti fermi da campi elettromagnetici e manipolati con laser. Sono molto precisi e con alta coerenza, ma più lenti.

Qubit fotonici: Codificano l'informazione nella polarizzazione o fase delle particelle di luce. Ideali per la comunicazione, ma problematici per implementare porte logiche.

Qubit topologici: Un modello teorico ancora in ricerca, progettato per essere più resistente alla decoerenza.

Il futuro dei qubit risolverà i compromessi fondamentali tra coerenza, controllo e scalabilità. L'informatica quantistica è ancora in fase di sviluppo e non è pronta per l'utilizzo su larga scala. Gli scienziati stanno esplorando approcci ibridi che combinano diverse piattaforme hardware per creare architetture quantistiche più stabili e versatili. Le tecnologie superconduttrici e degli atomi neutri sono promettenti per arrivare a gestire migliaia di qubit in un singolo processore.

Il progresso della ricerca dovrà affrontare problemi di correzione d'errore, fedeltà dell'entanglement e trasferimento dell'informazione quantistica.

Le potenziali applicazioni future sono vaste e rivoluzionarie: dall'intelligenza artificiale e il machine learning potenziati, alla modellizzazione finanziaria, alla cybersecurity, all'ottimizzazione logistica, alla ricerca farmaceutica e alla creazione di nuovi materiali per batterie e semiconduttori. I progressi nel quantum computing potranno ottimizzare i data center e risolvere sfide globali, ma la strada da percorrere è ancora lunga.

.png)